每日热点资讯

每日热点资讯 App内打开

App内打开

价格战+研发滞后,万泰生物遭遇“双杀”:疫苗毛利率骤降21%,诊断业务难撑大局

金融界 2025-04-17 16:10:34 10秒看完全文要点

10秒看完全文要点

近期万泰生物(603392.SH)交出了一份上市以来最惨淡的成绩单。2024年年报数据显示,公司全年营业收入22.45亿元,同比暴跌59.25%;归母净利润1.06亿元,较2023年的12.48亿元蒸发超九成;扣非净利润首次转负至-1.86亿元,主营业态造血能力亮起红灯。作为曾经的国产HPV疫苗龙头,万泰生物的核心业务——疫苗板块收入仅6.06亿元,同比缩水84.69%。这一业绩滑坡的背后,既是HPV疫苗市场格局剧变的直接冲击,也暴露出公司在战略布局与抗风险能力上的深层隐忧。

支柱崩塌:HPV疫苗“价格战”与需求萎缩双重绞杀

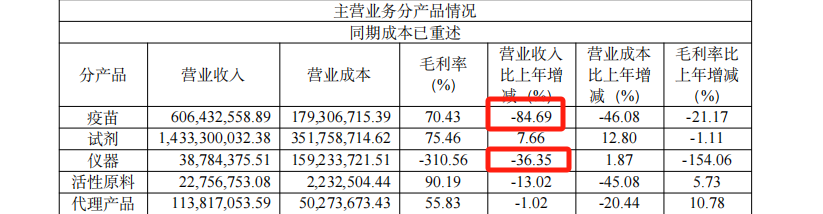

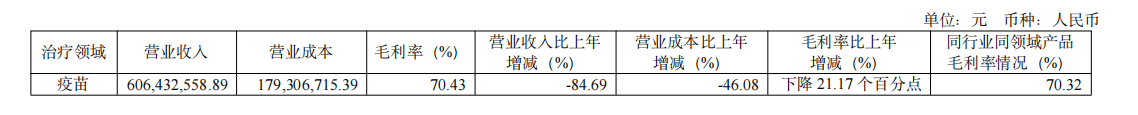

万泰生物的二价HPV疫苗“馨可宁”曾是国产替代的标杆产品。2020年上市后,其凭借329元/支的低价策略迅速抢占市场,2022年批签发量一度突破2500万支,带动公司营收与净利润三年复合增长率超100%。然而,2023年成为转折点。随着默沙东九价HPV疫苗适用人群从16-26岁扩龄至9-45岁,二价疫苗的市场空间被大幅挤压。政府集采进一步加剧行业洗牌。2024年万泰生物二价HPV疫苗中标价降至86元/支,较原价降幅超73%,导致疫苗板块毛利率从2023年的91.6%跌至70.43%,降幅21%。

这一趋势尚未见底。沃森生物、康乐卫士等国内厂商的九价疫苗研发已进入Ⅲ期临床,默沙东则通过“二剂次接种程序”进一步降低使用门槛。行业人士指出,未来三年HPV疫苗市场将进入“低价混战”阶段,万泰生物若无法在九价疫苗上取得突破,二价产品可能彻底沦为“弃子”。

研发困局:九价疫苗“迟到”与技术替代风险

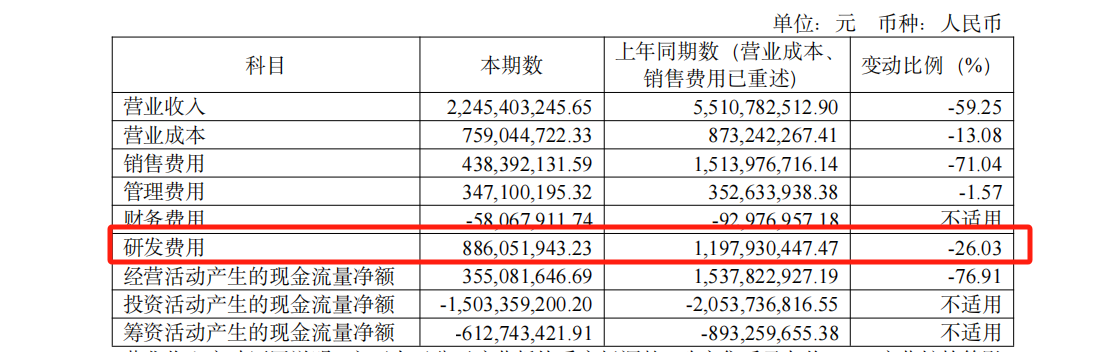

万泰生物并非未意识到危机。2024年研发费用达8.86亿元,占营收比重44.02%,重点押注九价HPV疫苗和mRNA技术。然而,九价疫苗Ⅲ期临床试验虽于2024年4月揭盲,但申报上市仍需通过药监部门审评、生产核查等流程。这一进度已落后于沃森生物等竞争对手,后者九价疫苗研发同样进入Ⅲ期。

更严峻的是技术替代风险。默沙东九价疫苗在中国市场的供应量从2022年的2500万支增至2024年的4000万支,且二剂次接种方案进一步降低用户决策成本。与此同时,国产mRNA疫苗研发提速,部分产品已进入临床阶段。万泰生物在年报中提及布局AI靶点发现等前沿技术,但尚无具体成果披露。业内人士担忧,若公司无法在九价疫苗上市后快速形成差异化竞争力,可能重蹈二价疫苗“高投入、低回报”的覆辙。

研发高投入也加剧了财务压力。2024年公司经营活动现金流量净额3.55亿元,同比减少76.91%,应收账款余额却高达20.41亿元,占净利润的19倍。这一数据折射出渠道话语权的弱化——疾控中心采购回款周期拉长,而万泰生物缺乏议价能力扭转局面。

战略重构:诊断业务难扛大旗,国际化与并购存疑

疫苗业务溃败后,万泰生物试图将诊断业务推向前台。2024年该板块剔除新冠检测收入后实现14.33亿元,同比增长7.66%,毛利率75.46%。流水线项目成为主要增长点,但这一市场同样面临激烈竞争。安图生物、迈瑞医疗等龙头企业已占据半数以上份额,万泰生物在仪器板块更陷入“入不敷出”的窘境——2024年收入0.39亿元,营业成本1.59亿元,毛利率-310.56%。

国际化被视为另一条出路。年报显示,“馨可宁”已进入安哥拉、尼泊尔等国免疫规划,但海外收入难以弥补国内市场缺口。以尼泊尔为例,其适龄女性人口不足500万,且政府采购价格通常低于商业市场。公司若想打开欧美市场,需直面GSK、默沙东的专利壁垒,短期内难见成效。

战略并购成为年报中少有的积极信号。公司提出通过“技术+市场”双轮驱动实施并购,重点布局疫苗及诊断领域的创新技术和国际渠道。然而,截至2024年末,万泰生物账面货币资金仅18.7亿元,且需优先应对疫苗业务的现金流危机。在资本市场上,公司自2020年上市后累计融资38.81亿元,分红仅15.42亿元,分红融资比0.4,投资者信心修复仍需时间。

每日热点资讯

每日热点资讯 App内打开

App内打开